こんにちは。無職から派遣看護助手に転職した、ままるです。

未曾有の被害をもたらした東日本大震災から今年で5年。

表面上は復興の兆しを見せている被災地ですが、その爪痕は根深く、未だに様々な場面でその影響を残し続けています。

ETV特集「原発に一番近い病院 ある老医師の2000日」

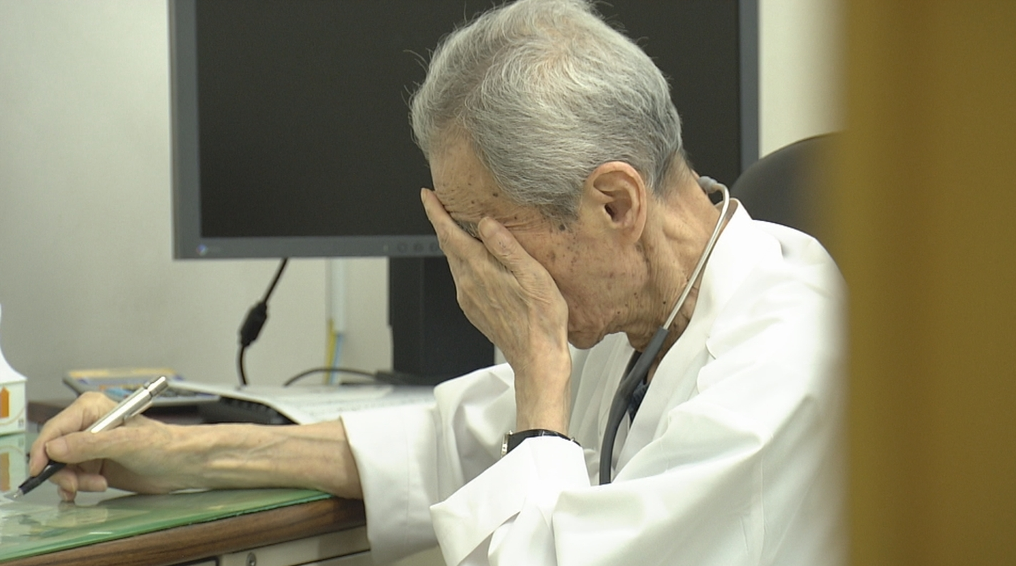

81歳の現在でもなお、現役医師として病院を運営する高野英男医院長。

震災から5年の歳月を入院患者と共に生き抜き、これから先も医師として医療に関わり続ける高野医院長の覚悟に、日本の未来の現実を見ました。

今日はそんなお話です。

http://www4.nhk.or.jp/etv21c/x/2016-10-08/31/32713/2259551/

双葉郡広野町高野病院とは

福島第一原発から22kmの距離にある、病床数100床ほどの個人病院。

医院長は高野英男医師81歳。

5年前の東日本大震災以降、近隣の病院が次々閉鎖されていく中、原発に最も近い病院として、今も診療を続けています。

入院患者の平均年齢は84歳。

平均入院日数は4年を超えます。

この病院にいる常勤医師は、81歳になる高野医院長ただひとり。

いつ倒れてもおかしく無い年齢の老医師が、日々力を振り絞って患者たちと向き合う様は、壮絶の一言です。

震災による影響

高野病院は、地震や津波による建物へのダメージは幸い少なく済みました。

しかし震災が残したダメージは、目に見えない深刻な深部に及びます。

震災後、原発による影響を危惧した常勤医師、看護師の退職。

さらに原発で復興作業を行う作業員達の医療負担の増大、行き先さえ無い元々の入院患者たちにとっては、高野病院が生きる為の最後の砦です。

非難区域20kmぎりぎりにある高野病院の近くに、診療を続けている病院は他にありません。

深刻な人員不足の中、患者は日々増え続けています。

81歳という老体で、その診療を一手に引き受け続ける高野医院長の凄まじい志がそこにはありました。

高野英男医院長の生き様

「もう義務感みたいなものです」

そう静かに話す高野医院長の目は、責任感に満ちた医師の目でした。

震災直後、行政は高野病院の入院患者の避難を病院側にしつこく求めたそうです。

これに対して高野医院長は、現状の入院患者を移送、転院させることは患者の病状を悪化させる可能性があるとして拒否、周りからは多くの非難を浴びたと言います。

しかし高野医院長のこの決断で、100人以上いた当時の入院患者は、誰ひとりその命を落とさなかったといいます。

患者ひとりひとりの命の重さを知る。

医師として当たり前の事を、当たり前のように貫き通してきた高野医院長。

元々は精神科の医師であった彼は、医療空白地であった現在の場所に、30年以上前に病院を開業します。

多くの努力と苦労を乗り越え、自身のリタイアも目前といった5年前に、あの震災が起こります。

その困難をも独力で向き合い続ける高野医院長の姿に、医療人としての輝きを見ました。

そして集まる仲間たち

番組では、高野病院に勤務する看護師にもフォーカスをあてています。

今年になって、札幌から高野病院の看護師として勤務している男性看護師は

「いまさらだけれども、自分に何か出来るのではないかと思って」

と、自ら被災地の看護師として生きる決断をしてきました。

常勤医師こそいないものの、非常勤医師やその他の看護師たちも、徐々にではありますが、高野病院に集まりつつあります。

医者や看護師の仕事は、全国どこでも人手不足です。

逆に言うと、仕事に困る事はありません。

それをあえて、被災地に乗り込む志は、賞賛のひとことに尽きます。

世の中には多くの疑惑に満ちた、不毛な病院も存在します。

それと比べて、高野病院は想像を絶するくらい意識の高い人々が、その医療を支えています。

医療に関する報道は、ネガティブイメージなものが多い。

でもこんな意識の元で、日々奮闘している医療人たちもいる事を忘れないで欲しいと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

同じ病院で働くものとして、とても感銘を受けた番組でした。

「医療」は受ける側からすると「当たり前」のものになってしまう事が多いと思います。

「治って当たり前」

「診療していて当たり前」

しかし、その「当たり前」を提供するのは、常に同じ人間だということです。

医療の現場が圧倒的な人手不足によって「激務」化することは本来望ましいことではありません。

しかしこれから本格的に迎える、日本の高齢化社会や被災地での現状を考えると

「それでも誰かがやり続けるしかない」

というのが、日本の医療業界の本音なのです。

負担が掛かっているのであれば、それを跳ね返すのはもはや個々の志しかありません。

日本の未来に必要なのは、高野医院長やそれを取り巻く人々のような「志」を持った職業人のマインドだけなのかも知れません。